本記事では、ロボットサービスを提供または検討している事業者の方々に向けて、安全運用を実現するために必要となる考え方、実施すべき内容をご紹介します。

近年、日本は少子高齢化に伴う労働力不足が課題となっており、その解決策として、さまざまなサービス産業の分野でサービスロボットの活用が始まっています。

具体的な例としては、レストランでの配膳、ビルの床清掃、駅や空港での警備・目的地案内などが挙げられます。

工場で使用される産業用ロボットとは異なり、サービスロボットは公共の場、つまり一般の人々がいる環境で使用されるため、人間と共存・協力してタスクを果たせるよう安全を確保することが重要です。

サービスロボットの製造者が考慮すべき安全性については、製品安全規格ISO 13482で規定されています。この規格では、サービスロボットの設計段階でリスクアセスメントを実施し、内在する危険源へ対応することが要求されています。

前述のように、サービスロボットが使用される用途や環境は多種多様です。さらに、産業用ロボットにかかわる作業者が安全教育の実施を義務付けられている一方、サービスロボットにかかわる人々は必ずしもロボットに関する教育を受けているとは限りません。

このため、安全なロボットサービスを実現するには、製品の安全性に加え、サービス提供事業者やロボットオペレーターが製造者からの安全情報をもとにロボットを適切に使用し、残留リスクに対応することが求められます。

その指針となるのが、サービスロボットの運用時の安全に焦点をあてた国際規格ISO 31101(JIS規格では、JIS Y1001)です。次の章では、このISO 31101についてご紹介します。

表1 サービスロボットの製品安全と運用安全に関する規格

| 規格 | ISO 13482 | ISO 31101(JIS Y1001) |

|---|---|---|

| 対象 | ロボット本体 | ロボットを活用したサービス |

| 対象者 (安全確保に取り組む組織) |

製造者 | サービス提供事業者 |

ISO 31101とは、サービスロボットを活用したロボットサービスの安全マネジメントシステム(サービス受益者や周囲の第三者の安全を確保するために実施すべきマネジメント)に関する要求事項を規定した国際規格です。この規格は2019年に発行された日本産業規格であるJIS Y1001をベースとして国際委員会で議論がされ、2023年に発行されました。

ISO 31101の対象者はサービスロボットを活用しロボットサービスを提供する事業者です。規格のなかではアプリケーションサービスプロバイダと呼ばれます。具体的には商業施設やレストランなどサービスの企画、実装、提供を主体的に行い、安全性を含むアプリケーションサービスの全責任を持つ組織が該当します。

規格の構成は以下のとおりです。

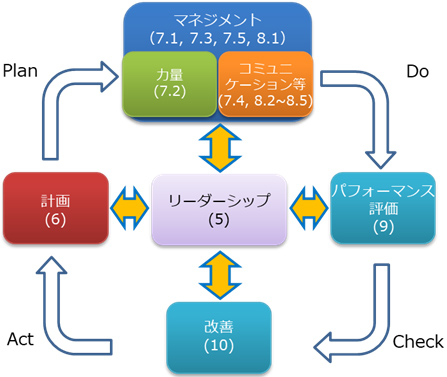

ISO 31101はISO 9001やISO 14001と同様、PDCAサイクルの実施を基本とするマネジメントシステム規格共通の構造(HLS:ハイレベルストラクチャー)に基づいています。

ISO 31101は組織が効率的・効果的に運営されるための要求事項を規定しています。

以下6つが代表的な要求事項とその概要です。これらを念頭にトップマネジメントを中心として組織的にマネジメントシステムを構築し、PDCAサイクルによる継続的な改善および安全なロボットサービスを提供するための運用体制を確立することが肝要です。

図1 PDCAサイクルと対応する規格の章

ISO 31101が発行され、ロボットサービスを提供する事業者が考慮する運用時の考え方が示されました。要求事項に基づくマネジメントシステムの構築は、ロボットサービスの安全性を考慮した事業者であることをサービスの運用者、受益者および第三者に訴求することを可能とします。

また、リスクコミュニケーションを通じて事故やヒヤリ・ハットの情報が製造者に共有されることにより、市場全体での安全性が向上し、質の高いサービスが提供されることが期待されます。

今後、社会的なニーズがますます高まるサービスロボットの社会実装に向けて、ISO 31101はサービスプロバイダ側の運用を支える仕組みであり、企業価値を向上させる必要条件になると考えられます。

当機構では、サービスロボットの安全評価・認証や、さまざまな装置に搭載される機能安全の評価・認証をはじめ、規格解説セミナーや規格要求事項に基づいたテクニカルミーティングのサービスを行っています。