今回のロボトレンドでは、福祉用具・生活支援用具の規格・基準に基づく製品試験をはじめ、評価、人材育成に関する事業を展開する一般財団法人JASPECの試験所紹介や今後の取り組みについてお届けします。

JASPECは、安全性が確保された福祉用具を安心して使用できる環境を創ることを理念として、2004年に有限責任中間法人として設立。その後、法人格を一般社団法人に変更し、2022年からは一般財団法人として活動しています。兵庫県神戸市に本社・試験所を置き、手動車椅子をはじめとするJIS規格試験からSG規格試験、破壊強度試験、ロボット介護機器の受託試験を実施。試験・校正に関する力量について規定した国際規格ISO/IEC 17025に基づいた運用をしています。

製品の形状や所望されるタスクにより、走行耐久性、耐荷重など求められる安全性はさまざまです。JASPECは、試験機器や試験室、走行テストコースなど15を超える多様な設備を保有しています。本記事では、その一部をご紹介します。

(試験設備の一覧はこちらをご覧ください。試験事業 | 一般財団法人JASPEC)

走行耐久性試験機

2個の回転ドラムからランダムな衝撃を繰り返し加え、製品の走行耐久性を確認する試験機器。製品の繰り返しの使用、走行によりキャスタなどに破損が生じ、事故発生につながる危険性があるため、この機器を用いた試験の実施が有用です。

傾斜走行試験路

0~12度の傾斜角度を設定できる角度可変型スロープ。動的安全性能に関する試験(登坂性能、降坂性能、制御性能、傾斜停止力、坂道走行性)に使用されます。

走行耐久性試験機

走行耐久性試験機

傾斜走行試験路

傾斜走行試験路

点字ブロックや砂利道などあらゆる環境を想定した走行試験コース

段差上越性試験路

製品が前進、後進時に段差を乗り越えられるかを確認するための設備。最大200㎜の段差が設定可能です。

溝テストコース

段差上越性試験路

段差上越性試験路

溝テストコース

溝テストコース

これらのコースが配置されている走行性能試験場には、テニスコート大の広さを有するテストコースがあり、連続走行距離試験やコース遵守性、停止位置精度の確認に用いることが可能であるほか、照明を消すことで夜間を想定した試験にも活用できます。

前記の設備は、これまで主に車椅子(手動・電動)の走行試験に用いられていました。今後は車椅子に加え、当機構と連携してサービスロボットをはじめとした各種ロボットの試験に活用することも検討されています。認証取得時に必要となる試験のみならず、開発段階におけるサービスロボットの性能評価や限界性能の確認など、製品開発者の方々に広く利用されることを意図しています。

表 各種ロボットと活用可能な試験設備

| 設備/製品の種類 | 屋内移動 ロボット |

アシスト スーツ |

搭乗型 ロボット |

屋外作業 ロボット |

無人 航空機 |

工場内 無人搬送車 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 走行耐久性試験機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 傾斜走行試験路 | 〇 | 〇 | ||||

| 各種走行テストコース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 静的安定性試験機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 耐荷重試験機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 衝撃耐久性試験機 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 耐候性試験室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

各種走行テストコースには、点字ブロック、砂利道、段差上越性試験路、溝テストコースなどを含む。

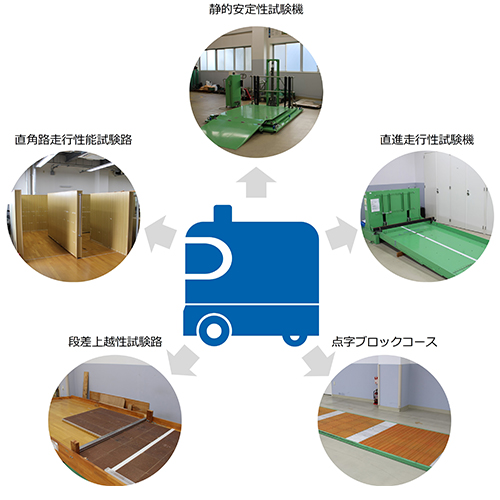

移動型ロボットの試験

近年、少子高齢化や物流業界の規制強化を背景とする人手不足の解決策として注目を集める移動型ロボット。清掃や警備、フードデリバリーなどの分野で導入が進められる一方、公道走行にあたっては、段差やでこぼこした路面での転倒、斜面停止中のずり落ちなどにより事故を引き起こすリスクが存在します。このため、車椅子と同様、静的安定性・動的安定性をはじめとした足回りに関する試験を通じて安全性を確保することが重要となります。

図1 移動型ロボットへの活用イメージ

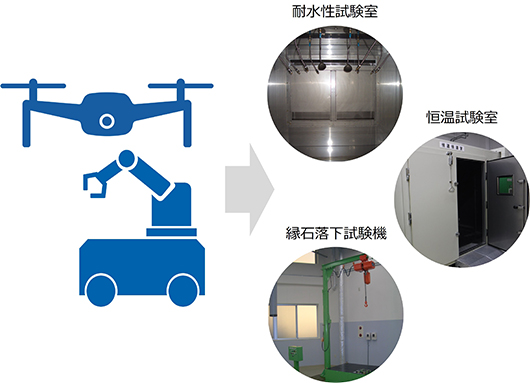

屋外作業分野のロボットに関する試験

前記した移動型ロボット以外にも無人航空機やインフラ点検ロボットをはじめ、屋外での作業に利用されるロボットが普及しつつあります。これらのロボットは自然界での利用が意図されることから、水の侵入や極端な温度によって事故を引き起こさないよう設計・開発することが重要といえます。

JASPECでは、恒温試験室や耐水性試験室を備えており、温度変化や雨など、ロボットが実際にさらされる可能性のある環境下での性能評価が可能です。

図2 屋外作業分野のロボットへの活用イメージ

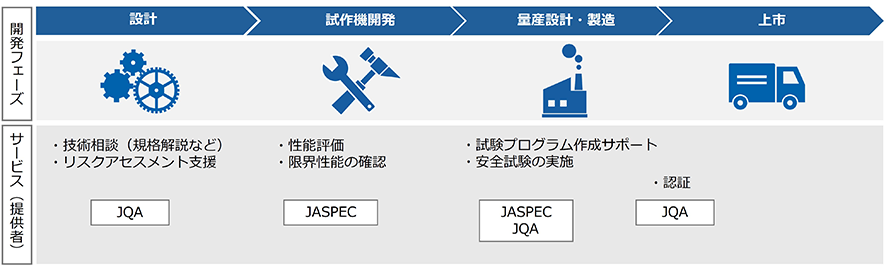

移動型ロボットを含むサービスロボットの製品安全規格ISO 13482では、許容されるリスクがサービスロボットの用途や目的、使用環境により左右されることからリスクアセスメントを用いた潜在的な危険源への対応が求められています。具体的な数値を含む安全の基準が明記されていないため、サービスロボットの開発にあたっては規定された試験の実施だけでなく、個々の製品が抱える安全上の課題に合わせた試験方法を開発者自ら作成する必要があります。そこで、JASPECと当機構は、開発者の方々の負担を減らすとともに、安全・安心なロボットの普及に向けて試験プログラムの作成に関するサポートを実施してまいります。

図3 開発フェーズに応じた提供サービス

一般財団法人JASPECでは、前記で紹介したさまざまな工学試験以外にも「福祉用具製品の使い勝手や機能性についての臨床評価」をはじめ、「あんぜん整備認定に関するコンサル」・「各種福祉用具に関連する内容への講師依頼」・「執筆依頼」の相談などを受け付けています。また「車いす安全整備士養成講座」の推進主体(運営事務局)を担っています。

一般財団法人JASPEC

当機構では、サービスロボットの安全評価・認証や、さまざまな装置に搭載される機能安全の評価・認証をはじめ、規格解説セミナーや規格要求事項に基づいたテクニカルミーティングのサービスを行っています。