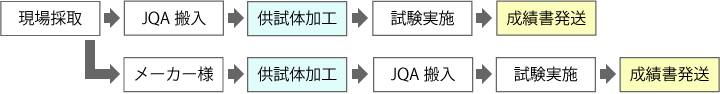

当機構では、管きょ更生工法のしゅん工時に必要な品質確認試験および耐震計算時に求められる強度試験を実施しています。

近年、老朽管の増加が問題となっており、耐用年数の延長対策として、下水道管の更生が挙げられています。

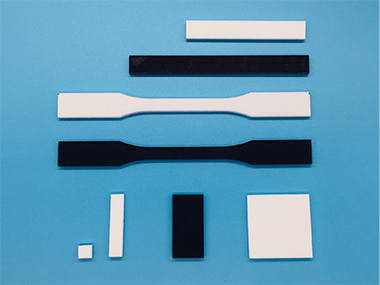

しゅん工時には、品質を確かめるための曲げ試験や耐薬品性試験を実施し、基準値を満たしているかを確認します。また、耐震計算が必要な際には、計算に使用する引張強さや引張弾性率をはじめ、圧縮強さや圧縮弾性率などといった強度試験も行います。

その他、マンホール更生などの試験にも対応しています。