本記事では、産業用ロボットの安全確保に関する法令のうち、労働安全衛生法および労働安全衛生規則に焦点を当て、リスクアセスメントの実施、特別教育の必要性、運転中の危険防止措置などについて分かりやすく解説します。なお、法令では主にロボットを扱うユーザ(以下、事業者)を対象としておりますが、ロボットを提供するロボットメーカ/SIerに関連するものもあります。

※ただし、すべての法規制を取り上げるのは困難であることや関連する指針も複数あることから、実務にあたっては必ず原文を参照ください。

産業用ロボットは、主に製造分野で使用され、工程の自動化や効率化に欠かせない存在となっています。近年では人と同じ空間で安全に作業できるよう設計された「協働ロボット」の導入が進んでいる一方、依然としてロボットに起因する事故は発生しています。

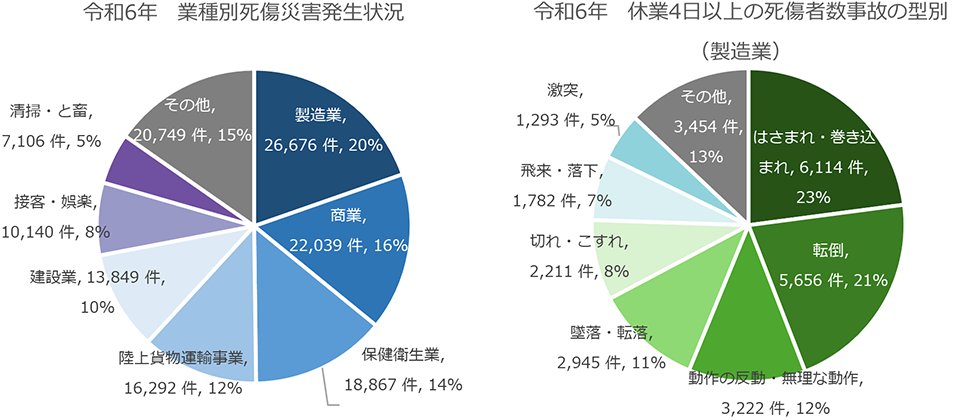

厚生労働省が発表した令和6年における労働災害の発生状況によると、死傷災害の発生件数が最も多い業種は製造業であり、全体の約20%を占めています。特に注目すべきは、製造業における休業4日以上の死傷者数事故の型別で「はさまれ・巻き込まれ」が最も多いという点です。これには、作業者が動作中の産業用ロボットのアームと壁の間にはさまれることによる事故、回転式のエンドエフェクタに巻き込まれることによる事故なども含まれていると考えられます。

図1 令和6年の労働災害発生状況<出典 厚生労働省【別添】令和6年における労働災害発生状況(確定値)をもとにJQA作成>

図1 令和6年の労働災害発生状況<出典 厚生労働省【別添】令和6年における労働災害発生状況(確定値)をもとにJQA作成>

このような背景から、産業用ロボットの導入にあたっては、作業者の安全を確保するために、労働安全衛生法、労働安全衛生規則でさまざまな要求事項が規定されています。

次章からは、主要な項目を抜粋し、表1に示した使用フェーズごとの関連法令と具体的な実施内容についてご紹介していきます。

表1 産業用ロボット使用フェーズに対応する実施内容と関連法令

| フェーズ | 実施内容 | 関連する法令 |

|---|---|---|

| 使用前 |

|

|

| 教示前点検 |

|

|

| 教示 |

|

|

| 使用中 |

|

|

| 検査・修理・調整 |

|

|

労働安全衛生規則第24条の13では労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(産業用ロボット含む)を譲渡、貸与する者は、文書等で機械に関する以下の事項を、事業者に通知することが努力義務として定められています。

上記は機械全般が対象となり、産業用ロボットもその対象に含まれます。また、ロボットを譲渡、貸与する者とは事業者へロボットの販売やレンタルを行うロボットメーカやSIerが想定されます。

ロボットの危険性や残留リスクに関する情報を通知することで、事業者は適切なリスクアセスメントの実施が可能となり、労働者の安全確保につながります。

労働安全衛生法第28条の2では事業者による危険性又は有害性等の調査の実施とその結果に基づき必要な措置を講ずることが求められています。これは、事業者にリスクアセスメント(危険性・有害性の評価)を実施する努力義務があることを意味しており、産業用ロボットの導入前や作業内容の変更時も該当します。

産業用ロボットには以下のような危険事象が考えられるため、リスクアセスメントの結果、許容できないリスクである場合には、ガードの設置や制御システムによる安全機能の導入など、適切なリスク低減対策を講じることが不可欠です。

図2 産業用ロボットによる危険事象

労働安全衛生規則第151条では教示等の作業を開始する前に、以下の項目について点検を実施し、異常があれば直ちに補修等の必要な措置を講じることが求められます。

なお、上記の措置は、ロボットの駆動源を遮断して作業を行う場合には適用されません。

労働安全衛生法第59条の3に紐づき産業用ロボットを安全に使用するためには、労働安全衛生規則第36条の31および32に基づき、特別教育の実施が義務付けられています。

これらの作業は、人と産業用ロボットが近接する作業となるかつロボットを動作させることも必要となることが多く、接触事故のリスクが高いため、事前に安全教育を受けることが求められます。

労働安全衛生規則第150条の3では産業用ロボットの可動範囲内において教示等の作業を行う場合、適切な安全措置を講じることが求められます。

なお、上記1、2の措置は、ロボットの駆動源を遮断して作業を行う場合には適用されません。

労働安全衛生規則第150条の4では通常運転中にロボットに接触することで労働者に危険が生じるおそれがある場合、危険を防止するため柵または囲い等の設置など必要な措置を講じることが求められます。

ただし、リスクアセスメントの結果、ロボットとの協働作業が安全であると評価された場合には、これらの物理的隔離措置を省略することも可能です。本記事では詳しく触れませんが、平成25年の通達(基発1224第2号)により明確化されました。

労働安全衛生規則第150条の5では産業用ロボットの可動範囲内において産業用ロボットに関する検査・修理・調整等の作業行う場合、適切な安全措置を講じることが求められます。

ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない場合においてはロボット動作によって生じる危険を防止するため、上記に挙げた教示作業時の安全措置と類似する措置を講じることが求められます。

本記事では産業用ロボットに関連する法規制の一部をご紹介しました。

産業用ロボットの導入が進む製造現場において、労働者の安全を確保するためには、事業者とロボットメーカの双方が安全を確保するためのアプローチを取ることが不可欠です。

事業者側は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則等を遵守し、教示・保守作業時の安全措置や点検の徹底、特別教育の実施を通じて、現場での運用におけるリスクを最小限に抑える必要があります。これらの法的枠組みは、作業者がロボットと安全にかかわるための基本的な方針を提供しています。

一方、ロボットメーカは、ISO 10218シリーズなどの国際安全規格に基づき、ロボット本体およびシステムの設計段階から安全性を確保することが求められます。

このように、法規制に基づく運用と国際規格に基づく設計が両輪となることで、産業用ロボットの安全性は確保され、労働者が安心して働ける環境が実現されます。

今後も技術の進化とともに、生産効率のみならず、“安全”に関する意識を高めることが持続可能な開発を実現するための重要な要素となるでしょう。

当機構では、産業用ロボットの安全評価・認証や、さまざまな装置に搭載される機能安全の評価・認証をはじめ、規格解説セミナーや規格要求事項に基づいたテクニカルミーティングのサービスを行っています。